Wussten Sie, dass das Bild von der Muttersprache nicht in jeder Sprache benutzt wird? Das Englische beispielsweise scheint hier etwas genauer zu differenzieren und kennt neben dem Begriff mother tongue/language (die „Zunge/Sprache der Mutter“) auch father tongue/language („Zunge/Sprache des Vaters“), native language („angeborene Sprache“) und first language („Erstsprache“). J.R.R. Tolkien führte gar eine Unterscheidung zwischen native tongue und cradle tongue (die „Sprache der Wiege“) ein, da er die Sprache für teilweise angeboren und teilweise erworben hielt. Er ahnte wohl schon im späten 19. Jahrhundert, was Noam Chomsky und andere Linguisten in der 1960er Jahren zur wissenschaftlichen Theorie erheben sollten: Dass nämlich die Sprachfähigkeit grundsätzlich angeboren und der Mensch von Geburt an mit einer Universalgrammatik ausgestattet sei.

Aus pragmatischer Sicht hat die Muttersprache für das Gelingen einer Übersetzung eine enorm hohe Bedeutung. Nur wer ihrer mächtig ist und ihre Lexik, Syntax und Grammatik weitestgehend beherrscht, kommt als Übersetzer eines fremdsprachlichen Textes überhaupt erst in Frage. Daher gilt für Übersetzungen mit einem gewissen Nutzwert ein wichtiger Grundsatz: Die Übersetzung aus der Fremdsprache soll nur von Muttersprachlern in die Muttersprache durchgeführt werden. Ausgenommen von dieser Regel sind lediglich Fälle von echter Zwei- und Mehrsprachigkeit, doch verfügen nur sehr wenige Menschen, meist mit einer bikulturellen Lebenserfahrung, über dieses Potenzial.

Das Übersetzen in die Muttersprache des Adressaten hat aber auch eine psychologische Dimension. Denn die Wahrnehmung des geschriebenen oder gesprochenen Wortes in der eigenen Sprache erzeugt Respekt und Wertschätzung für den Sprachproduzenten, der gleichsam eine Verbeugung vor seinem Zuhörer, Verhandlungspartner oder Kunden vollzieht. Nelson Mandela hat dies für den gesellschaftlichen Kontext einmal so formuliert:

Was die (unerwartete) Wahrnehmung der Muttersprache bewirken kann, möchte ich Ihnen durch eine kleine persönliche Anekdote nahebringen:

Bevor ich meine Berufung im medizinischen Fachübersetzen fand, arbeitete ich als Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz. Vermutlich waren einige der Erfahrungen von damals mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich als Übersetzer später vorrangig diesem Fachgebiet widmete. Ein solches Erlebnis, das mir bei der Arbeit auch heute noch immer wieder durch den Kopf geistert, will ich nachfolgend schildern.

An einem heißen Junitag um das Jahr 1990 herum rückte ich zusammen mit zwei Zivildienstleistenden im Rettungswagen (RTW) in Richtung Autobahn aus, von wo ein Notruf eingegangen war: Es hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet, weshalb noch weitere Rettungskräfte und ein Notarzt auf den Weg geschickt wurden. Letzterer wurde nach dem sogenannten Rendezvous-System am örtlichen Krankenhaus abgeholt und dann zum Unfallort chauffiert. Meistens hatte der RTW etwas Vorsprung und traf einige Minuten vor dem Notarzt ein, und die Besatzung des RTW leitete bis dahin die Sofortmaßnahmen ein.

So auch diesmal. Nach etwa 15-minütiger Fahrt kam die Unfallstelle in Sicht. Dort schaltete ich das Martinshorn aus und hielt an. Wir griffen uns den dicken Notfallkoffer und den Defibrillator, holten noch einmal tief Luft und sprangen dann hinaus auf die Straße. Dort herrschte ein heilloses Durcheinander. Mehrere Autos standen ineinander verkeilt herum, Verletzte lagen oder saßen jammernd inmitten von Metallteilen, Plastikfetzen, Glasscherben und ausgelaufenem Motoröl. Einige hatten nur leichtere Blessuren davongetragen und halfen den anderen, so gut sie konnten. Inmitten dieser Szenerie aus Zerstörung, Schmerz und Angst geleiteten uns Ersthelfer zu einer zierlichen, etwa zwanzigjährigen Frau, die es schlimm erwischt hatte. Den Umstehenden zufolge war sie Japanerin. Sie hatte Angst, war blass, zitterte am ganzen Leib und blutete heftig aus einer Kopfplatzwunde. Wir sahen uns nochmal um und befanden, dass dieser jungen Frau jetzt zuerst geholfen werden müsse.

Als sie schließlich im Rettungswagen vor uns lag, sagte sie auf Englisch im Minutenabstand immer wieder, dass sie Kontaktlinsen trage. „I have contact lenses.“ – Kein gutes Zeichen, denn solche stereotypen Äußerungen können auf eine schwere Kopfverletzung hindeuten, etwa eine Schädelfraktur, oder auf einen Schock, der durch Blutverlust bedingt sein könnte.

Wir legten schnell einen Kopfverband an, maßen derweil einen sehr niedrigen Blutdruck und schlossen unsere Patientin an den EKG-Monitor an. Dann war es an der Zeit, dem anrückenden Notarzt einen Lagebericht durchzugeben. Wir wollten sichergehen, dass er schnurstracks zu uns in den RTW kam und die invasiven Maßnahmen durchführte. An einer endotrachealen Intubation und kontrollierten Beatmung würde gewiss kein Weg vorbeiführen.

Wir kannten eigentlich alle unsere Notärzte gut, doch diesmal meldete sich eine uns fremde Frauenstimme am Funk. Wir tauschten uns kurz über die Lage aus, dann riss die Funkverbindung ab – das passierte an manchen Tagen schon mal. Wie auch immer, wir hatten kein gutes Gefühl. Eine Anfängerin, ausgerechnet jetzt! Bestimmt war sie völlig unerfahren und stand noch mit einem Bein im Hörsaal. Bestimmt musste man ihr sagen, wie herum man den Tubus halten musste. Ganz bestimmt musste man ihr erklären, weshalb für diese Patientin die dünne rosa Kanüle sinnvoller war als die dicke Graue. Und natürlich waren wir darauf gefasst, dass sie das Lösen der Venenstauung vergessen würde und sich beim Herausziehen der Nadel erstmal eine Blutfontäne über ihren schönen weißen Kittel ergießen würde. Wir, die mit allen Wassern Gewaschenen und Abgebrühten waren auf alles gefasst. Doch es kam anders.

„I have contact lenses!“ – „Yes, we know. Everything will be alright. Don’t worry!“ – „I have contact lenses!“ – „OK, thanks for letting us know. Just relax. Everything will be fine.“

Nach endlosen Minuten öffnete sich die Hecktür und die junge Notärztin kam herein. Wir beschrieben ihr den Zustand unserer Patientin und fragten sogleich, ob sie denn gleich intubieren wolle.

„I have contact lenses!“ – „Yes, we know…“

„Ist sie Japanerin?“ fragte unsere ahnungslose Notärztin.

„Äh, ja… zumindest sagte das jemand da draußen.“

Und dann geschah etwas Erstaunliches. Anstatt wie die meisten ihrer männlichen Kollegen nach einem Laryngoskop, einem Tubus und einem Infusionssystem zu schreien, am besten nach allem gleichzeitig, nahm die Notärztin die Hand ihrer zitternden jungen Patientin und sprach sie ganz ruhig und freundlich an. Auf Japanisch! Es war, als würde das kalte Neonlicht des Rettungswagens von einem warmen, heilsamen Leuchten überstrahlt! Unsere Patientin beruhigte sich zusehends. Sie sagte, dass sie Sadako heiße und ließ sich dann von der Notärztin in ihrer eigenen Sprache versichern, dass wir alles tun würden, damit sie bald wieder gesund werde. Und diesmal bedeutete Sadako das etwas, denn das Zittern hörte auf, der angstvolle Blick wich einem Lächeln und die Kontaktlinsen waren nicht mehr so wichtig. (Wir fanden sie übrigens nach kurzer Suche in ihrem kaputten Auto.)

Der Rest ist schnell erzählt: Sadako wurde per Hubschrauber in die nächstgelegene Uni-Klinik geflogen und erholte sich dort rasch und vollständig. Wir blieben wie immer cool, ließen uns den gehörigen Dämpfer, den unser Hochmut erfahren hatte, nicht anmerken, und waren dennoch um einige Erfahrungen reicher. Vor allem diese: Man kann mit Sprache, zumal mit der Richtigen, weit mehr tun, als nur zu kommunizieren. Man kann mit ihr Herzen berühren und manchmal auch kleine Wunder vollbringen.

Auch deswegen zitiere ich auf meiner Website Nelson Mandelas Plädoyer für die Muttersprache. Gerade medizinische Fachübersetzer sind ganz nah dran an den Herzen ihrer Leser, und manchmal sind das Patienten wie damals Sadako.

Was die (unerwartete) Wahrnehmung der Muttersprache bewirken kann, möchte ich Ihnen durch eine kleine persönliche Anekdote nahebringen:

Bevor ich meine Berufung im medizinischen Fachübersetzen fand, arbeitete ich als Rettungssanitäter beim Deutschen Roten Kreuz. Vermutlich waren einige der Erfahrungen von damals mit ausschlaggebend dafür, dass ich mich als Übersetzer später vorrangig diesem Fachgebiet widmete. Ein solches Erlebnis, das mir bei der Arbeit auch heute noch immer wieder durch den Kopf geistert, will ich nachfolgend schildern.

An einem heißen Junitag um das Jahr 1990 herum rückte ich zusammen mit zwei Zivildienstleistenden im Rettungswagen (RTW) in Richtung Autobahn aus, von wo ein Notruf eingegangen war: Es hatte sich ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ereignet, weshalb noch weitere Rettungskräfte und ein Notarzt auf den Weg geschickt wurden. Letzterer wurde nach dem sogenannten Rendezvous-System am örtlichen Krankenhaus abgeholt und dann zum Unfallort chauffiert. Meistens hatte der RTW etwas Vorsprung und traf einige Minuten vor dem Notarzt ein, und die Besatzung des RTW leitete bis dahin die Sofortmaßnahmen ein.

So auch diesmal. Nach etwa 15-minütiger Fahrt kam die Unfallstelle in Sicht. Dort schaltete ich das Martinshorn aus und hielt an. Wir griffen uns den dicken Notfallkoffer und den Defibrillator, holten noch einmal tief Luft und sprangen dann hinaus auf die Straße. Dort herrschte ein heilloses Durcheinander. Mehrere Autos standen ineinander verkeilt herum, Verletzte lagen oder saßen jammernd inmitten von Metallteilen, Plastikfetzen, Glasscherben und ausgelaufenem Motoröl. Einige hatten nur leichtere Blessuren davongetragen und halfen den anderen, so gut sie konnten. Inmitten dieser Szenerie aus Zerstörung, Schmerz und Angst geleiteten uns Ersthelfer zu einer zierlichen, etwa zwanzigjährigen Frau, die es schlimm erwischt hatte. Den Umstehenden zufolge war sie Japanerin. Sie hatte Angst, war blass, zitterte am ganzen Leib und blutete heftig aus einer Kopfplatzwunde. Wir sahen uns nochmal um und befanden, dass dieser jungen Frau jetzt zuerst geholfen werden müsse.

Als sie schließlich im Rettungswagen vor uns lag, sagte sie auf Englisch im Minutenabstand immer wieder, dass sie Kontaktlinsen trage. „I have contact lenses.“ – Kein gutes Zeichen, denn solche stereotypen Äußerungen können auf eine schwere Kopfverletzung hindeuten, etwa eine Schädelfraktur, oder auf einen Schock, der durch Blutverlust bedingt sein könnte.

Wir legten schnell einen Kopfverband an, maßen derweil einen sehr niedrigen Blutdruck und schlossen unsere Patientin an den EKG-Monitor an. Dann war es an der Zeit, dem anrückenden Notarzt einen Lagebericht durchzugeben. Wir wollten sichergehen, dass er schnurstracks zu uns in den RTW kam und die invasiven Maßnahmen durchführte. An einer endotrachealen Intubation und kontrollierten Beatmung würde gewiss kein Weg vorbeiführen.

Wir kannten eigentlich alle unsere Notärzte gut, doch diesmal meldete sich eine uns fremde Frauenstimme am Funk. Wir tauschten uns kurz über die Lage aus, dann riss die Funkverbindung ab – das passierte an manchen Tagen schon mal. Wie auch immer, wir hatten kein gutes Gefühl. Eine Anfängerin, ausgerechnet jetzt! Bestimmt war sie völlig unerfahren und stand noch mit einem Bein im Hörsaal. Bestimmt musste man ihr sagen, wie herum man den Tubus halten musste. Ganz bestimmt musste man ihr erklären, weshalb für diese Patientin die dünne rosa Kanüle sinnvoller war als die dicke Graue. Und natürlich waren wir darauf gefasst, dass sie das Lösen der Venenstauung vergessen würde und sich beim Herausziehen der Nadel erstmal eine Blutfontäne über ihren schönen weißen Kittel ergießen würde. Wir, die mit allen Wassern Gewaschenen und Abgebrühten waren auf alles gefasst. Doch es kam anders.

„I have contact lenses!“ – „Yes, we know. Everything will be alright. Don’t worry!“ – „I have contact lenses!“ – „OK, thanks for letting us know. Just relax. Everything will be fine.“

Nach endlosen Minuten öffnete sich die Hecktür und die junge Notärztin kam herein. Wir beschrieben ihr den Zustand unserer Patientin und fragten sogleich, ob sie denn gleich intubieren wolle.

„I have contact lenses!“ – „Yes, we know…“

„Ist sie Japanerin?“ fragte unsere ahnungslose Notärztin.

„Äh, ja… zumindest sagte das jemand da draußen.“

Und dann geschah etwas Erstaunliches. Anstatt wie die meisten ihrer männlichen Kollegen nach einem Laryngoskop, einem Tubus und einem Infusionssystem zu schreien, am besten nach allem gleichzeitig, nahm die Notärztin die Hand ihrer zitternden jungen Patientin und sprach sie ganz ruhig und freundlich an. Auf Japanisch! Es war, als würde das kalte Neonlicht des Rettungswagens von einem warmen, heilsamen Leuchten überstrahlt! Unsere Patientin beruhigte sich zusehends. Sie sagte, dass sie Sadako heiße und ließ sich dann von der Notärztin in ihrer eigenen Sprache versichern, dass wir alles tun würden, damit sie bald wieder gesund werde. Und diesmal bedeutete Sadako das etwas, denn das Zittern hörte auf, der angstvolle Blick wich einem Lächeln und die Kontaktlinsen waren nicht mehr so wichtig. (Wir fanden sie übrigens nach kurzer Suche in ihrem kaputten Auto.)

Der Rest ist schnell erzählt: Sadako wurde per Hubschrauber in die nächstgelegene Uni-Klinik geflogen und erholte sich dort rasch und vollständig. Wir blieben wie immer cool, ließen uns den gehörigen Dämpfer, den unser Hochmut erfahren hatte, nicht anmerken, und waren dennoch um einige Erfahrungen reicher. Vor allem diese: Man kann mit Sprache, zumal mit der Richtigen, weit mehr tun, als nur zu kommunizieren. Man kann mit ihr Herzen berühren und manchmal auch kleine Wunder vollbringen.

Auch deswegen zitiere ich auf meiner Website Nelson Mandelas Plädoyer für die Muttersprache. Gerade medizinische Fachübersetzer sind ganz nah dran an den Herzen ihrer Leser, und manchmal sind das Patienten wie damals Sadako.

„Wenn Sie mit einem Menschen in einer Sprache sprechen, die er versteht, erreichen Sie seinen Verstand. Wenn Sie mit ihm in seiner eigenen Sprache sprechen, erreichen Sie sein Herz.“Dieser kluge Satz ist die Formel für erfolgreiche internationale Beziehungen jeder Art. Das wusste auch John F. Kennedy, als er die Deutschen im Juni 1963 mit dem unsterblich gewordenen Satz „Ich bin ein Berliner!“ verzauberte.

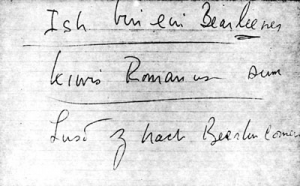

JFKs Spickzettel mit der Transkription des Satzes „Ich bin ein Berliner“ (Quelle: Wikipedia)

<script><!-- [et_pb_line_break_holder] --> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){<!-- [et_pb_line_break_holder] --> (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),<!-- [et_pb_line_break_holder] --> m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)<!-- [et_pb_line_break_holder] --> })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> ga('create', 'UA-102621031-1', 'auto');<!-- [et_pb_line_break_holder] --> ga('send', 'pageview');<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

Recent Comments